生まれ

田松良太(たまつ・りょうた/Ryota Tamatsu)さんは1952年8月、長崎で生まれた。両親はいずれも福岡出身で、田松さんが生まれる直前に長崎に引っ越してきた。

血縁と家庭環境

田松さんの父親は音楽家の卵だった。母親はいつも温かく見守り、家族の笑顔が絶えない日々だった。 よく面倒を見てくれた近所に住む叔父は徴兵された。中国へ派兵された。従軍5年で終戦を迎えた。1946年(昭和21年)6月、ようやく復員できることになった。仙桃鎮(せんとうし)から重い装具を背負い、毎日がつらい行進を重ね、貨物列車に揺られながら上海に着き、復員船で帰国の途に。佐世保港外に停泊した船内では、予防注射があり、DDTの散布は米軍の手で行われた。

幼少期

戦後の混乱期は決して楽なものではなかった。食糧事情は厳しく、物資の不足は生活の隅々に影響を及ぼした。それでも田松さんは、友だちと元気に野原を駆け回った。近所の小さな神社での祭りは幼少期の一番の楽しみだった。

小学生時代

小学生時代は野球に夢中だった。当時の野球用具は貧弱で、布製のグローブに手作りのバット。友達の家の庭でキャッチボールをしていると、白いめしの上に淡黄色ののった、いい香りのする皿が運ばれてきた。初めて食べるカレーライスの味は口中で、線香花火のようにはじけ、芳香がこびりついたようだった。その味は4、5日間も舌から消え去らなかったという。

子供のころの夢

田松良太さんの実家は、海を見下ろす丘の上にあった。窓から外を見ると、船が白い航跡を残して通っていた。ふっと、見知らぬハワイの情景が、田松さんの頭に浮かんだ。抜けるような青空に向かってドラが響きわたる。港に舞う色とりどりのテープ。さあ、夢の島ハワイへ出発だ。文字通りのあこがれ。でも、希望を持てば、いつか行ける日が来るかもしれない。そんな願いを、田松少年はノートに綴った。

中学時代

ペンパルに手紙

中学に上がると、英語を学ぶのが楽しくてたまらなかった。辞書を引きながらペンパルに手紙を書いたり、米軍のラジオ番組を聞き取ろうと何度も巻き戻したり。周囲からは少し変わり者に見られたが、本人はどこ吹く風だった。

ジャズの影響

田松さんは戦後のジャズブームの影響を受けた。当時のジャズの流行は進駐軍抜きには語れない。米軍キャンプは、日本の芸能史の中でも大きな部分を占めるモニュメントだった。

米軍キャンプの将校クラブ

このころ、田松さんの父親は英語力を買われて米軍キャンプで将校クラブのマネジャーの手伝いをしていた。将校クラブは昼間は食堂で、夜になるとバンド演奏付きのナイトクラブになった。マネジャーは、日本の優秀なジャズメンを出演させるのが仕事だった。

高校時代

鉄道愛に目覚める

田松さんは高校時代に「鉄道愛」に目覚めた。とりわけ東京と熊本、長崎を結ぶJRのブルートレイン「みずほ」を愛した。

ブルートレイン「みずほ」に心酔

昭和30年代のブルートレインは、時代の最先端の乗り物だった。田松少年は東京駅まで出掛けてよくカメラで撮った。高校2年以来、100回以上は乗った。車内は非日常空間。一人でぼおっとしていると、ふと詞のヒントが思い浮かんだという。「あさかぜ」は1958年、「みずほ」は1960年に登場。全盛時代は「動くホテル」と呼ばれ、切符が手に入らないほどの人気列車だった。

大学時代

田松さんは地方の私立大学の理工学部に進学する。入学当初は、物理学に胸をときめかせていた。高校時代に読んだアインシュタインや湯川秀樹の本の影響も大きく、「この世界を数式で解き明かすことにロマンを感じた」という。だが実際の授業は、地道な実験と数式の演習の繰り返しだった。

西ドイツに留学

田松さんは大学卒業後の1975年、西ドイツに1年間留学した。留学先はミュンヘン近郊の大学。

現地の老人との出会い

ある冬の夕暮れ、田松さんはミュンヘンの旧市街にある教会の前で、ひとりの老人と出会った。カメラを持って街を撮影していた田松さんに、老人が片言の英語で「写真が好きなのか」と話しかけてきた。そこから奇妙な縁が始まった。

その老人、ヴァルターさんは第二次世界大戦の退役軍人で、かつてベルリンで写真家を目指していたという。戦争によって夢を断たれ、戦後は印刷工として生計を立てていたが、趣味でモノクロ写真を撮り続けていた。

週末、ヴァルターさんは田松さんを近郊の村や丘へと案内してくれた。古いカメラを首に提げ、静かなまなざしで光と影を見つめる彼の姿に、田松さんは深く心を打たれた。「写真は、その時にしかない“空気”をとらえるものだ」とヴァルターさんは言った。その言葉が、田松さんの中に強く残った。

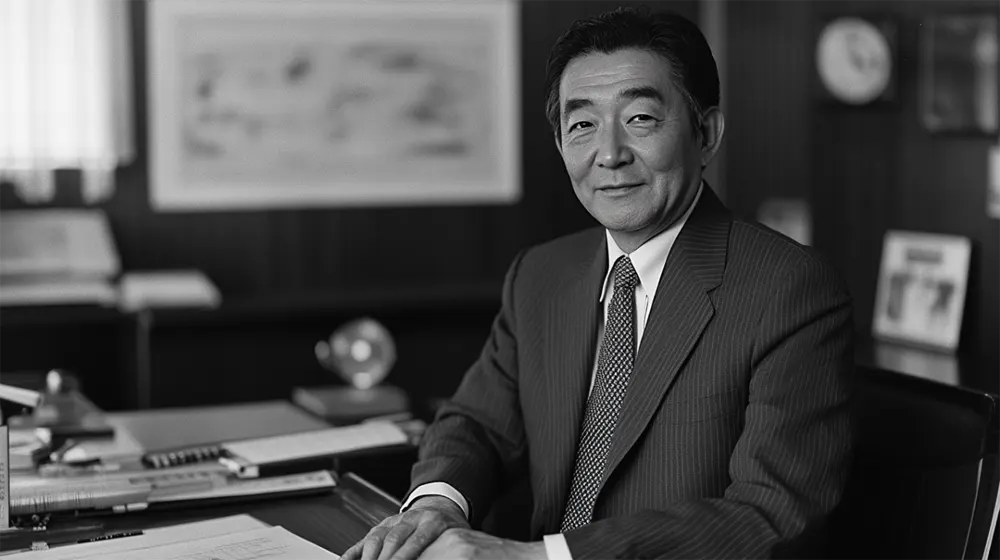

就職(社会人キャリア)

大阪の卸売業者

西ドイツから帰国後、田松さんは大阪の卸売業者に就職する。電子機器部に配属された。理系の素養が生かされた。社内は自由闊達な雰囲気だった。一般社員でも、課長にどんどん文句をいったりして、上下の隔たりがなかったという。

社内報の編集

年4回発行の社内報の編集にも携わった。「社員の皆さんのプライドをどう紙面に表現していくか」と、社内を駆け回った。

そのうち、社内報編集の経験が思わぬ形で自身のキャリアに影響を与えることになる。取材や執筆を通じて、多くの部署や社員と関わる中で、次第に「伝えること」の面白さに目覚めていった。

広報チームへ異動

製品の広報資料やマニュアル作成といった仕事も任されるようになり、いつしか社内では「文章のうまい理系社員」として一目置かれる存在になっていた。

転機が訪れたのは、入社から6年目の春。新たに立ち上がる事業部の広報チームに異動の打診があった。「迷いもあったが、やるなら今だと思った」。そうして、新しい挑戦が始まった。

大阪ジャズクラブ「アロー」

田松さんの会社の近くに、大阪ジャズクラブ「アロー」があった。ナイトクラブ「アロー」は1958年(昭和33年)6月、大阪市北区堂山町にオープンした人気スポット。

「メトロ」の高級版

当時キャバレーと呼ばれた娯楽施設が各地に点在し、大阪ミナミでも「メトロ」などが人気を集めていた。アローは、キャバレーを紳士の社交場として高級化させたものだった。料金は1人9000円。この年の大学卒サラリーマンの初任給が1万3467円(日経連調べ)だったことを考えると破格といえる。

「極東一のクラブ」

アローの格調高い接客と豪華なショーは海外まで鳴り響き、昭和40年代半ばに閉店するまで「極東一のクラブ」とうたわれた。実はこの高級クラブの企画・運営は、20歳代の若者が行い、多くがその才能を開花させていった。

接待で利用

仕事帰り、田松さんは会社の接待業務の一環で「アロー」の扉を開けることがあった。決して社交的なタイプではなかったが、不思議とこの場所では自然体でいられた。ウイスキーのグラスを片手に、トランペットやピアノの音に身をゆだねていると、日々の喧騒や業務のプレッシャーがすっと遠のいていった。

ある晩、若いサックス奏者がステージに立ち、コルトレーンの「ナイーマ(Naima)」を演奏した。その静かな旋律と、少し不器用ながらも情熱がこもった音色に、田松さんは胸を打たれた。

結婚

田松さんは1978年、社内結婚した。2DK、3DKのアパートとともに「核家族」ということばが人びとの口にのぼるようになった最初の時代のカップルだった。

集合団地の2DKアパート

共働きが当たり前ではなかった時代、妻は結婚を機に退職した。当時の慣習としてはごく自然な流れだった。最初に住んだのは集合団地の2DKの部屋。窓の外には洗濯物を干す竿がずらりと並び、朝夕には子どもたちの声が聞こえた。密な人間関係の中で、二人は近所づきあいは思いっきり楽しんだ。

父親になる

その後、3DKのアパートに引っ越し、第一子が誕生した。週末には家族で近くの公園に出かけた。子供が成長するにつれ、お絵かきの作品が壁に貼られ、おもちゃが部屋いっぱいに散らばるようになった。散らかったリビングの風景が、田松さんにとっては“豊かさ”の象徴だった。

そして数年後、第二子(長女)が生まれた。かつて心酔したブルートレイン「みずほ」の音の響きの美しさにひかれ、「みずほ」と名付けた。家の中はさらににぎやかになった。

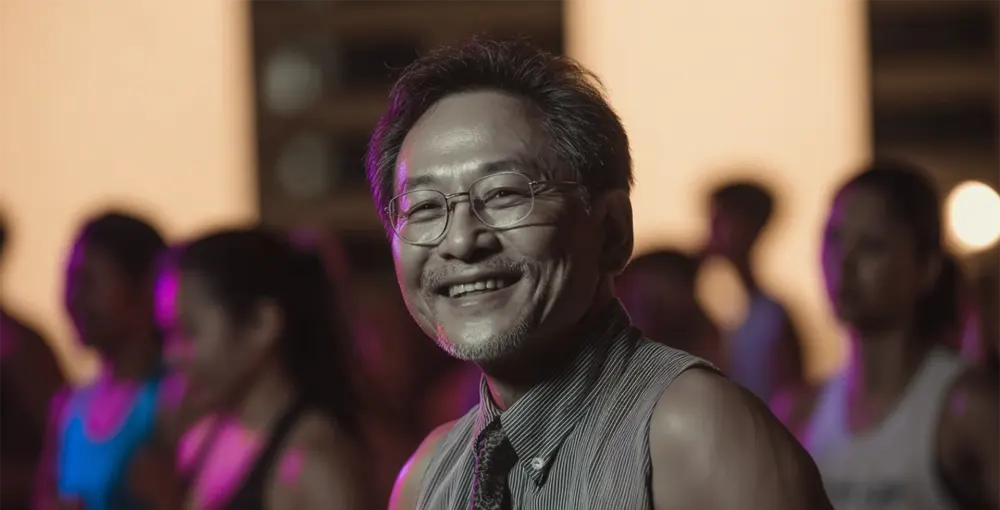

32歳でバレエを始める

中学時代から憧れていたバレエを、32歳の時に始めた。けいこでバレエに没頭すると、仕事やほかの嫌なことから解放された。公立体育館で行われた発表会で舞台に立った。仕事をしながらけいこを続けるのは大変だったが、舞台に立ったあの感動は何物にも代え難かった。

発表会の熱気

仕事との両立は容易ではなかったが、週に一度のレッスンは何よりの心の拠り所だった。バレエを通して出会った仲間たちも、かけがえのない存在になった。発表会のたびに支え合い、年齢や職業を越えて友情が育まれていった。発表会の本番では、照明の熱と観客の視線に包まれながら、音楽と一体になって踊った。振付の一つひとつが、けいこの積み重ねで体に染みついていた。「緊張よりも、幸せのほうが勝っていた」と田松さんは語る。

50歳で岐阜に転勤

50歳になった2002年、岐阜の支社に転勤した。JR岐阜駅北口と繁華街・柳ケ瀬を結ぶ「玉宮通り」に家を借りた。人波が絶えない場所だった。若者向けのカフェや店舗が並び、夜は創作料理などのしゃれた飲食店がにぎわう。

玉宮通り

玉宮通りはもともと、岐阜空襲の焼け跡にできた商店街だった。隣接する繊維問屋街の活気で復興した。通りを東に折れると、レトロな外観の「芸文ダンスホール」があった。ホールの2階にステージやカウンターもあった。バンドのライブが開催されることもあった。

芸文ダンスホール

休日になると、田松さんはカメラを肩にかけて玉宮通りを散策した。人々の笑顔や移りゆく街並みを撮影し、写真を小さなアルバムにまとめるのが習慣になった。芸文ダンスホールでは、ジャズやブルースのライブに足を運ぶことが多かった。

社長との距離が近い

仕事の面でも新たな刺激があった。岐阜支社では中小企業の取引先が多く、オーナー社長など経営者との距離が近いぶん、顧客本位で営業をすることができた。「ものを売る」以上に「信頼を築く」ことの大切さを、改めて学んだという。

群馬県太田市に転居

田松さんは56歳で群馬県太田市に転居した。

社交ダンス教室に参加

太田市内の各公民館で開いている社交ダンス教室に参加した。毎日のように、愛好者たちがステップを踏んでいた。ほとんどは、50歳代以上の熟年世代。95歳の現役「ダンサー」もいた。みんな「背筋をきちんと」「体力を維持したい」などの目的意識を持っていた。ダンスを通して健康と美を求め、文字通り、社交の場になっていた。

太田には当時、社交ダンス教室が10以上あった。受講生も1000人以上にのぼった。集会施設などができて、新たに教室を開講すると、すぐに満杯になるというほどの盛況だった。1週間に1回の練習ではもの足りないのか、複数のサークルを掛け持ちする人もいた。社交ダンスを扱った映画「Shall we ダンス?」もダンス熱が高まるきっかけとなった。

演出と振付を担当

かつてのブルースやタンゴのモダンのほかに、ラテンやチャチャチャなどが加わり、ときに、美空ひばり、五木ひろしらの演歌にも合わせて踊ることもあった。

田松さんは持ち前の几帳面さと探究心で、次第にラテン系のサンバやルンバ、さらには難易度の高いスローフォックストロットにも挑戦するようになった。地元公民館の文化祭で社交ダンスのステージ発表が企画されると、田松さんは自ら演出と振付を担当した。

還暦前にズンバと出会う

田松さんは57歳にズンバに出会った。世界中の老若男女をとりこにしているズンバが日本に本格上陸したのは2008年だった。2008年11月1日、全国のフィットネスファンやダンス愛好家が切望していた日本語訳DVDが販売されたのだった。

日本語訳DVDが販売

当時、米国におけるZumbaの拠点であるフロリダ州マイアミでは、週末ごとにズンバパーティーがあちらこちらで開催されていた。

腰を振りながら前後左右にステップを刻む。ただ、両手の振りは好きなように参加者がアレンジできる。その場で回転してもいい。基本的に自由。それがズンバだった。

スポーツクラブの体験クラス

田松さんは、偶然見かけたテレビ番組でズンバを知った。リズムに乗って踊る人々の笑顔に惹かれた。ほどなくして地元のスポーツクラブで体験クラスに参加。音楽に身を任せて体を動かすうちに、不思議と心が軽くなっていくのを感じた。

「ステップが合ってなくても、誰も気にしない。それがいいんだよ」と、笑いながら語る田松さん。何より魅力だったのは、ズンバが年齢も性別も関係なく、ただ“楽しい”という感情を共有できる場だったこと。気づけば週に3回、ズンバのクラスに通うようになっていた。ここで、クラブ育ちの女性ダンスインストラクター、Hitomi AIさんとも知り合った。

愛称「タマ先生」

還暦を迎えるころには、インストラクターに勧められ、自らもダンスの指導資格を取得した。会社員時代とはまったく異なる世界で、田松さんは「第二の青春」を歩み始めていた。地元の公民館や高齢者施設でボランティアクラスを開き、参加者からは「タマ先生」と親しまれるようになった。

昭和歌謡の研究者に

65歳で定年退職した田松さんは昭和歌の研究者になった。幼少期から耳に馴染んできた昭和の歌謡曲には、時代の息吹と人々の生活が刻まれていると感じていた。

全国各地の図書館や資料館

全国各地の図書館や資料館を訪ね歩き、昭和歌謡の歴史や歌詞の背景を学ぶことに没頭した。特に戦後の復興期から高度成長期にかけての歌は、日本人の心情や社会の変化を映し出す鏡のようで、熱心に分析を重ねた。

シニアサークルで講演会も

また、自宅では昭和のレコードやカセットテープを整理しながら、当時のヒット曲を丹念に聴き返した。時には地元のシニアサークルで講演会を開いた。歌が持つ力は単なる娯楽ではなく、人の心に寄り添い、励まし、時に癒やすものだと実感した。

作曲家・江口夜詩

田松さんは、とりわけ作曲家・江口夜詩(よし)氏に関心を抱いた。

「昭和の大衆音楽の父」

江口夜詩氏は、岐阜県大垣市上石津町が生んだ「昭和の大衆音楽の父」として知られる。「月月火水木金金」などの名曲を残した。

海軍軍楽隊から転身

江口さんが海軍軍楽隊から転身して歌謡界にデビューしたのは、昭和恐慌の真っただ中だった。洗練されたリズムでキュッと縮まった国民の心をほぐし、希望を与えた。以来、戦中、戦後の「変革」が迫られる時代に活躍した。昭和53年に75歳で亡くなるまでに作品は4000曲を超えた。

「憧れのハワイ航路」

昭和23年に発売ヒットした「憧(あこが)れのハワイ航路」は、いまでも地域のイベントの最後によく歌われる。

無名だった石本美由起さんから手紙

江口さんは戦後、無名の青年だった石本美由起さんから「憧れのハワイ航路」の歌詞が手紙で送り付けられてくると、さっそく歌詞に合った曲をつけた。ハワイ航路はメロディーのスケールが大きい。ソフトな演歌調のようでいて、土台は江口さんが最も得意とした行進曲。一度聞けば忘れない印象を与えた。

黄金コンビが誕生

江口さんは石本青年の才能を一目で見抜いたのだった。こうして「作詞家・石本美由起&作曲家・江口夜詩」の黄金コンビが誕生。「ハワイ航路」だけでなく、「長崎のザボン売り」「東京の空青い空」が世に出た。